당시 이 땅의 누군들 안 그랬으랴마는, 1950년 만 다섯살이 된 소년 오세열에게 전쟁은 엄청난 충격이었다. 서울 마포구 아현동에서 경기도 아산만으로 피난을 떠나 7년을 살면서, 주변 부모 잃은 아이들의 고단함과 외로움에 십분 공감했다. 그 느낌은 일흔 여섯인 지금도 여전히 그림을 그리게 하는 원동력이다. 여느 화가처럼 붓에 물감을 묻혀 캔버스에 칠하지 않고, 나이프로 물감을 문댄 뒤 뾰족한 기구로 긁어내는 게 그의 스타일이다. “어린 시절부터 지금까지 살아오면서 겪은 아픔과 슬픔, 그리고 그에 대한 추억을 떠올리면서 작업을 합니다. 캔버스를 몸이라 생각하고 못이나 면도칼로 긁어내지요. 과격한 표현이 될 수도 있지만, 내 몸에 상처 내는 일이라고 말할 수 있어요.”

그의 작품에 등장하는 인물들 역시 독특하다. 본인 말대로 “정상이 없다”. 팔이 하나만 있거나, 다리가 하나만 있고, 얼굴에는 눈만 있고 코나 귀가 안 보인다. 신체 비례도 맞지 않는다. “전쟁 후의 세상에는 힘든 아이들이 많았어요. 변방과 사각지대에 있는 아이들, 부모를 떠나 방황하는 아이들, 마음이 어두울 수밖에 없는 아이들…. 그런 아이들의 외로움과 쓸쓸함을 간접적으로 드러내고자 했습니다. 요즘도 비슷해요. 혼자 외롭게 사는 사람들이 많잖아요. 그런 사람들은 주위에서 품어주어야 합니다. 제 그림을 보면서 그런 외로움에 공감한다는 분들이 많으셨어요.”

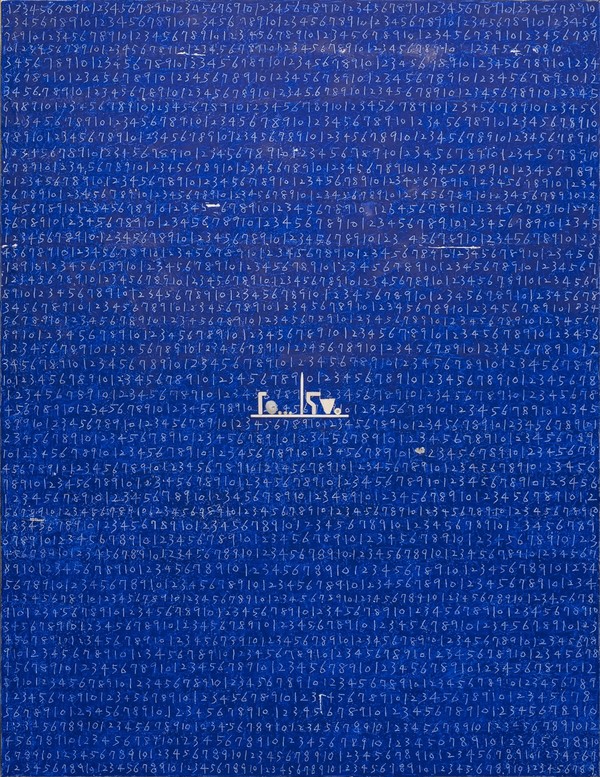

그는 있는 그대로의 물감은 쓰지 않는다. 여러 가지 색을 섞어 중간색을 만들어낸다. 그래서 그의 화면 바탕은 많은 색이 혼합된 중간 색조다. 작가 스스로 “된장 색” “묵은지 색”이라고 부르는 색상들이다. 옛날 국민학교 교실에 걸려있던 칠판처럼 보이는 진녹색 화면도 자주 등장하는데, 그는 이 위에 1부터 10까지의 숫자를 끝없이 써 내려(사실은 긁어내려) 가기도 한다. 숫자를 무한 반복하는 이유에 대해 그는 이렇게 말한다. “우리가 살면서 숫자를 떠나 살 수는 없잖아요. 저만 해도 어린 시절부터 지금까지, 숫자에 파묻혀 살고 있거든요. 특별한 의미를 담았다기보다는 떨쳐내고 싶어도 떨쳐낼 수 없는 것이기에 계속 반복해서 적은 것입니다. 1부터 10까지만 썼는데, 11부터는 별 의미가 없기에 그냥 1부터 10까지만 반복하고 있어요.”

물론 숫자만 있으면 얼마나 무미건조한가. 그 숫자 사이사이로 단추나 작은 플라스틱 숟가락이나 인쇄물 조각이 문득 붙어있다. 그가 길을 걷다가 주운 물건들이다. “걷는 것을 좋아해 자주 걷다 보면 땅에 떨어진 쓰레기 조각 중에 재미난 것들을 발견할 때가 있어요. 누군가 버린 것, 그 의미 없는 것들에게 생명을 준다고 할까. 나는 뜻밖의 것을 찾는 재미가 있고, 그들은 존재로서 새로운 가치를 얻으니 기쁠 것이고.”

오 작가는 서라벌예술대 회화과를 졸업하고 목원대에서 오랜 세월 교편을 잡았다. “할 줄 아는 것은 그림 그리는 것뿐”이라는 작가는 “오래 그리다 보면 그림 그리는 기술이 좋아지는데, 기술자가 되면 안 된다”고 여러 차례 말했다. 미술평론가인 박영택 경기대 교수는 그의 작품을 두고 “어눌하고 해학적이며 지극히 자연스러운 그림의 경지를 펼쳐 보이지만 그것은 상당히 노련하게 가공된, 매우 세련된 조형미로 버무려져 있다”고 말한다.

이번 개인전은 서울 종로구 삼청동 학고재갤러리에서 5월 5일까지 열린다

정형모 전문기자/중앙 컬처&라이프스타일랩 실장 hyung@joongang.co.kr