국내 제약·바이오 산업은 상대적으로 짧은 역사에 비해 발전 속도가 빠르다. 고급 인력을 필요로 하는 업계 수요가 높아지면서 그만큼 관련 직종에 재직하고자 하는 구직자의 공급량도 늘어나는 추세다.

다만 구직자들이 희망하는 기준과 업계의 기준은 다를 수 있다. 일각에선 서류나 면접 등에서 번번이 탈락한다며 취업난을 우려하는 가운데 업계에선 채용할 인원이 부족하다며 구인난을 호소하기도 한다.

특히 제약사별로 핵심 인력을 갖추고자 하는 분야 중 하나는 연구개발(R&D)이다. 신약 개발과 신규 모달리티 창출 등 미래 가능성을 확보할 수 있다는 점에서 매우 중요한 분야다. 업무 특성상 대부분 석사 이상의 고급 인력을 필요로 하기 때문에 취업 장벽도 보다 높다.

본지는 국내 대표적인 제약사의 R&D 기조와 경향성을 확인하고, 각 사의 파이프라인과 주요한 R&D 강점이 무엇인지 짚었다. 이를 통해 현재까지 개발된 국산 신약의 현주소와 더불어 향후 블록버스터 신약의 개발 가능성 등을 함께 살폈다.

이외에도 인력난과 취업난이 동시에 심화되는 업계의 현황을 고려해 해당 기업이 진행하고 있는 공채 등이 있을 경우 해당 내용을 함께 포함했다.

◆ 합성·전문의약품(ETC) 집중하며 포트폴리오 다각화

동아쏘시오그룹의 13개 계열사 중 동아ST는 ETC 영역과 신약 개발 영역을 맡고 있기에 R&D 기조는 단기적으로 전문의약품(ETC) 사업 성장을 목표로 한다.

현재 동아ST의 ETC 라인업은 ▲항암제 9종 ▲소화기계 10종 ▲골다공증치료제 3종 ▲전립선비대증치료제 3종 ▲신경정신계 8종 ▲순환기계 17종 ▲성장호르몬 3종 ▲내분기계 8종 등으로 다양하다.

동아ST는 3분기 기준 ETC 부문 매출을 전년 대비 7.7% 증가한 3121억원으로 공시했다. 올해 동아ST의 분기별 ETC 매출은 국내 기준 ▲1분기 1227억원 ▲2분기 1287억원 ▲3분기 1355억원 등을 기록했다.

동기간 해외 ETC 매출은 ▲1분기 92억원 ▲2분기 133억원 ▲3분기 66억원 등으로 집계됐다.

3분기 누적 매출액 기준 상위 3개 품목은 ▲그로트로핀(성장호르몬·698억원) ▲모티리톤(소화불량 치료제·229억원) ▲주블리아(손발톱 진균증 치료제·219억원) 등이다.

특히 그로트로핀은 동아ST의 실적을 견인하는 주요 제품 중 하나다. 3분기 기준 누적 매출 698억원을 달성해 전년 대비 59.8% 성장한 것으로 나타났다.

기존 제품의 신규 모달리티를 확보하기 위한 R&D도 활발히 이뤄지고 있다. 현재 그로트로핀의 적응증 확대를 위한 2건의 임상 3상을 마치고 관련 절차를 준비 중이다. 우크라이나와 우즈베키스탄 등 글로벌 판로를 확대하기 위한 노력도 이어지고 있다.

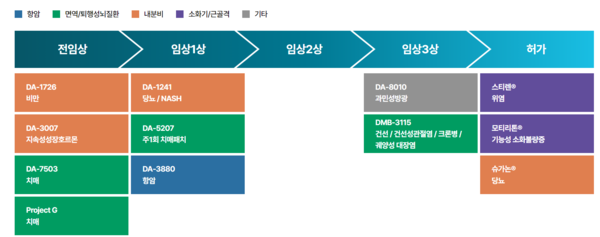

한편 임상 단계에서 가장 앞선 제품 중 하나는 과민성 방광 치료제 'DA-8010'이다. 해외 임상 등을 마치고 지난해부터 임상 3상을 진행하고 있다.

동아ST는 임상 3상을 진행하며 기존 항무스카린제 대비 우수한 방광 자발 수축 억제 효능을 주요한 기전으로 내세웠다. 또한 탁월한 방광 선택성으로 변비 등 기존 항무스카린제의 부작용을 개선하고 1일 1회 복용 가능한 경구용 제형으로 개발에 나선다.

글로벌 과민성 방광염 치료제 시장 규모는 약 42억달러에 달한다. 국내 시장도 약 1000억원 규모다. 아스텔라스와 화이자 등이 시장을 선점하고 있지만 효능 면에서 시장의 미충족 수요를 공략하겠다는 목표다.

이외에도 콜린에스테라아제 억제제 계열의 도네페질을 활용한 'DA-5207'은 붙이는 치매 패치로 현재 임상 1상이 진행 중이다. 동아ST에 따르면 국내 도네페질 시장은 지난 2021년 기준 약 1700억원 규모다.

사회적인 고령화와 치매 환자의 증가세를 고려할 때 시장이 지속적으로 성장할 것이라는 분석이다. 특히 주 1회 부착하면 돼 환자의 복약 편의성을 개선하고 상온 보관이 가능하다는 점에서 편의가 높다고 설명했다.

◆ 종양·면역계 질환 주력해 바이오시밀러 영역 확장

반면 중장기적인 목표는 종양·면역계 질환 신약과 바이오시밀러 개발에 집중된다. 대표적인 파이프라인으로는 자가면역질환 치료제 중에서도 손꼽히는 블록버스터 '스텔라라(성분명 우스테키누맙)' 바이오시밀러 'DMB-3115'가 있다.

DMB-3115는 최근 임상 3상을 마치고 제품 허가를 준비 중이다. 유럽과 미국 등 주요국에 순차적으로 허가를 신청하고 본격적인 시장 진입에 나설 계획이다.

스텔라라의 지난해 글로벌 매출은 약 97억달러(당시 약 12조원)를 기록해 존슨앤존슨 파이프라인 중 가장 높은 수준이다. 그 중에서도 전체 매출의 60%를 미국 시장이 차지하고 있어 미국 진출이 매우 중요한 제품이다.

앞서 존슨앤존슨과 다른 기업 간 스텔라라의 특허와 관련된 분쟁이 이어지며 국내 기업들의 해외 시장 진출에도 빨간불이 켜지는 것이 아니냐는 우려가 나오기도 했다. 다만 암젠과 알보텍 등이 존슨앤존슨과 성공적으로 합의를 마무리하며 동아ST 등 국내 기업 역시 유사한 방식으로 출시를 진행할 것으로 보인다.

항암제 파이프라인의 경우 '네스프(성분명 다베포에틴-알파)' 바이오시밀러인 'DA-3880'이 가장 앞서 있다. 현재 일본에선 현지 임상 3상을 마치고 2020년 시장에 발매돼 판매 중이다. 지난해 일본 수출액은 133억원으로 전년 동기 대비 6.4% 증가했다.

동아ST는 지난해 폴리파마와 DA-3880에 대한 튀르키예·브라질·멕시코에서의 독점 계약을 체결하기도 했다. 완제품 공급은 모두 동아쏘시오그룹 CDMO 계열사인 에스티젠바이오가 맡는다.

DA-3880은 골수에서 적혈구의 전구세포에 작용해 적혈구 생성을 촉진한다. 이를 통해 만성신부전 환자나 고형암 화학요법으로 인한 빈혈 환자를 치료하는 기전을 가진다.

이외에 ▲DA-4505(2022 국가신약개발사업 국책과제 선정) ▲DA-4507 ▲DA-4511 등은 모두 전임상 단계로 구체적인 기전과 물질유형 등은 모두 비공개 상태다.

다만 동아ST가 보유한 바이오의약품 파이프라인 상당수는 현재 임상 초기 단계에 머물러 있다. 통상적으로 제품 하나가 임상을 마치고 출시되기까지 평균 7~10년 가까이 소요되는 점을 고려하면 장기적인 투자가 이어져야 하는 부분이다.

국내에서 슈가논과 시벡스트로 등 다양한 신약을 개발한 노하우를 바탕으로 파이프라인 확장에 힘을 쏟겠다는 목표다.

◆ R&D 비중 15%…자체개발 플랫폼 'PROTAC' 활용

현재 공시된 동아ST의 연구인력은 ▲박사급 55명 ▲석사급 177명 등 332명이다. 관련 부서는 ▲R&D전략실 ▲연구본부 ▲개발본부 등으로 구성돼 있다.

양승민 연구본부장(상무)이 이끄는 연구본부의 경우 ▲합성연구실 ▲종양연구실 ▲면역질환연구실 ▲기반연구실 ▲바이오연구실 ▲제품개발연구실 등으로 나눠 업무를 수행한다. 개발본부에선 ▲개발지원실 ▲임상개발실이 부서별 과제를 맡는다.

동아ST 관계자는 "경력과 업무 난이도 등을 고려해 석사 이상의 인력 위주로 채용하고 있다"며 "연구 분야의 전문성을 높이기 위해 연구원들에게 지속적인 교육 기회를 제공하고자 한다"고 했다.

업계의 인력난과 관련해서는 "바이오 산업이 급격히 확장되면서 발생한 일시적 인력 공급 부족으로 판단한다"며 "지속적인 투자와 채용이 이어지는 만큼 점차 안정될 것으로 본다"고 전했다.

공시 보고서를 기준으로 하면 올해 동아ST의 별도기준 R&D 비용은 ▲1분기 209억원 ▲2분기 234억원 ▲3분기 227억원 등으로 꾸준히 증가했다. 전체 매출에서 차지하는 비율은 약 15% 내외다.

지난해까지 DMB-3115과 DA-1726·DA-1241 등을 라이센스 아웃하며 사업적 성과를 내기도 했다. 당시 계약금은 1000만달러와 2200만달러로 단계별 마일스톤과 로열티 등은 포함되지 않았다.

최근에는 자체 개발 단백질 플랫폼인 'PROTAC'을 적극적으로 신약 개발에 활용하고 있다. PROTAC은 세포 내 정화작용인 유비퀴틴-프로테아좀을 활용한 기술이다. E3 리가아제 근처에 질병 유발 단백질을 위치시킴으로써 해당 단백질을 분해해 치료 효과를 낸다.

저분자 화합물이 접근할 수 없는 타겟의 분해를 가능하게 해 약물 내성을 극복할 수 있도록 가능성을 제시하는 표적단백질분해(TPD) 기술에 해당한다.

지난 9월 HK이노엔과 비소세포폐암 치료제 개발을 위한 공동연구 업무협약을 체결하기도 했다. 이를 통해 HK이노엔이 개발하는 GFR 저해제에 기술을 접목해 EGFR L858R 변이를 타깃하는 차세대 EGFR 분해제 후보물질을 도출하겠다는 목표다.

동아ST는 "제약산업 환경은 블록버스터 의약품 특허 만료와 약가인하 등의 외부요인으로 R&D 생산성 저하에 직면했다"며 "계열 내 최초(First-in-class) 신약 개발을 최종 목표로 정하고 항암에서 퇴행성 뇌질환과 면역·염증 질환으로 나아가는 단계별 목표를 수립했다"고 했다.