'OBBBA' 자금·절차 간소화 등 지원책 수정·추가…관세 협상 카드로

美, 대만·태국 등은 '구매'…한국·일본은 '개발' 참여 원해

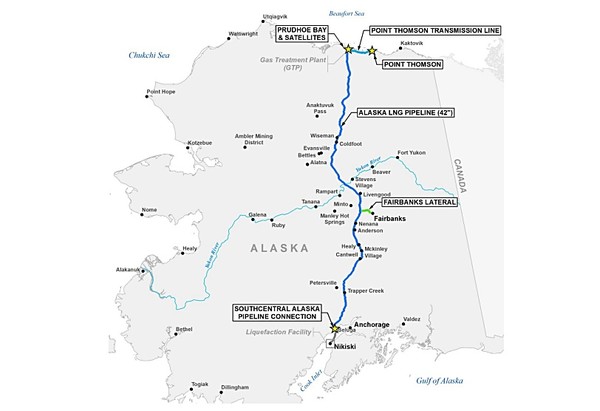

도널드 트럼프 대통령의 감세안으로 알려진 '하나의 크고 아름다운 법안(One Big Beautiful Bill Act)'이 미국 하원까지 통과되면서 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발 프로젝트가 본격적으로 추진될 전망이다. 우리나라로서는 관세 협상의 주요 카드로 부상하고 있지만, 여전히 사업성에 대해 기업들이 부담을 느끼는 상황이다.

4일 업계에 따르면 미국 하원은 OBBBA를 찬성 218표, 반대 214표로 통과시켰다.

이 법안은 각종 부문에 있어 정부 지출을 줄이는 방안이 주된 골자지만, 미국에서도 알래스카 만은 이득을 보는 것이란 평가가 나왔다. 실제로 OBBBA는 미국 상원 통과도 장담할 수 없었지만, 댄 설리번(공화당-알래스카) 상원의원이 알래스카에 혜택을 주는 내용이 상원에서 포함되자 찬성표를 던졌고, 51대 49로 가까스로 통과됐다.

댄 설리번 의원 홈페이지에 따르면 OBBBA는 상원에서 알래스카 LNG 개발을 장려하는 북극국립야생동물보호구역(ANWR)의 석유와 가스 임대 재개와 함께 알래스카 LNG 프로젝트 허가 절차를 간소화하는 내용이 추가 됐다.

세부적으로는 ANWR 내 150만 에이커 규모의 해안 평지 지역(Coastal Plain)에서 최소 두 차례 석유와 가스 임대 판매를 실시하도록 규정하고 있으며, 해상과 육상 석유와 가스 임대료에 바이든 정부 대비 낮은 12.5~16.67%를 적용하도록 했다. 또 에너지부 내 새로운 자금 조달 프로그램을 만들어 알래스카 LNG 사업을 지원하고, 국가환경정책법(NEPA)에 따른 환경 검토 프로세스도 간소화해 기간을 절반으로 줄이도록 한다.

미국과 관세 협상 시한이 이달 8일인 우리나라로서는 알래스카 LNG 사업이 조선업과 함께 패키지딜에 있어 핵심 사안으로 꼽히고 있어 주목된다. 지난달 산업통상자원부는 '제4차 알래스카 지속가능한 에너지 콘퍼런스'에 참가해 현지 매장량과 파이프라인 매립 지역 점검했다. 이에 대한 내용을 새정부에 보고하지만, 여전히 사업성에 대한 충분한 자료 확보는 부족한 것으로 알려졌다.

앞서 4월 백악관 에너지 지배위원회는 한국과 일본 등에 알래스카산 LNG 구매 계획을 공식적으로 밝힐 것을 요구했고, 일부 국가들은 이를 미국과의 관세 협상 카드로 사용하고 있다. 대만 국영석유회사(CPC)는 지난 3월 알래스카 가스개발공사와 투자의향서(LOI) 체결했고, 연간 생산목표 2000만 톤 중 600만 톤을 구매하기로 했다. 이를 통해 대만은 한국(25%)과 일본(24%)보다 낮은 상호관세율을 적용받길 기대하고 있다. 또 태국도 구매 검토중인 것으로 전해진다.

미국이 우리나라에도 단순 '구매'만을 원할 것으로 여겨지지 않는다. 트럼프 대통령은 3월 "알래스카에 세계 최대 규모 중 하나인 거대한 천연가스 파이프라인을 건설하고 있다"며 "일본, 한국 그리고 다른 나라들이 수 조 달러씩 투자하면서 우리의 파트너가 되기를 원하고 있다"고 말해 개발을 위한 투자를 보여주길 바라는 발언을 보였다.

우리나라와 함께 거론되고 있는 일본도 개발 참여는 신중한 모습이다. 일본 최대 전력회사인 JERA(Japan Energy for a New Era)는 알래스카 LNG 사업 참여를 검토중이라 밝혔지만 후속 소식이 나오지 않고 있으며, 그 사이 일본에 적용되는 상호관세율이 35%로 오를 것이란 전망도 나오고 있다.

미국 에너지 기업 글랜파른 그룹(Glenfarne Group)은 "한국과 미국, 일본 등 전 세계 50여 개 기업이 투자 의사, 총 1150억 달러(약 156조원) 규모 의향서"를 제출했다고 밝혔지만 이또한 확실하진 않다. 알래스카 LNG 사업은 글랜파른 그룹의 계열사인 '글랜파른 알래스카 LNG(Glenfarne Alaska LNG)'가 사업 주체로 나서고 있다.

국내 업체들은 알래스카 LNG 사업의 수익성이 확실하다면 미국 기업이 적극적으로 나설 것이며, 현재로서는 수익성을 담보할 수 없기에 한국과 일본 기업 참여를 유도하고 있다는 입장이다.

업계 관계자는 "10년 전 트럼프 1기 때도 추진 됐는데 왜 미국 기업이 뛰어들지 않느냐를 봐야 한다"며 "한국과 일본 기업이 개발하면 미국으로서는 손 안 대고 코 푸는 격"이라 말했다. 특히 알래스카 LNG 사업이 빨라야 트럼프 2기 이후인 2030년부터 상업생산을 시작할 것으로 예상되는 만큼 사업 지속성을 담보할 수 없다는 점도 문제다.